システムテストと結合テストの違いは?検証内容・種類・手順を解説

ソフトウェア開発プロジェクトでは、高品質なシステムをリリースするために複数のテスト工程を経る必要があります。

中でもシステムテストと結合テストは開発の最終段階で実施される重要なテストであり、その違いを理解することはプロジェクトマネージャーやエンジニアにとって不可欠です。

しかしながら、「システムテスト」と「結合テスト」の違いが曖昧なままだと、テスト計画が不十分になったり、見落としによる不具合を招きかねません。

本記事では、両者の基本的な違いを目的・範囲・タイミング・視点などの観点から分かりやすく解説し、それぞれの役割や代表的な手法についても説明します。

さらに、実際のトラブル事例や効率的なテスト工程設計のポイント、よくある疑問への回答も紹介し、「システムテスト 結合テスト 違い」を徹底解説します。

エンジニアやプロジェクトマネージャーの方々が正しくテスト工程を設計し、品質とコストの最適化を図る一助になれば幸いです。

システムテストと結合テストの基本的な違いを分かりやすく解説

まず最初に、システムテストと結合テストの定義と基本的な違いを整理します。

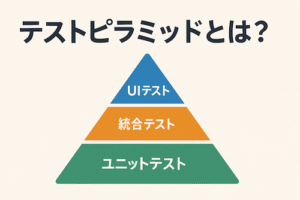

結合テストはモジュール間の連携が期待通りに動作するか確認するテストであり、システムテストはシステム全体の品質を保証するための最終確認テストです。

両者は目的や対象範囲、実施タイミング、視点など様々な点で異なります。

一言で言えば、システムテストはシステムの「全体」を対象とし、結合テストはシステムの「部分」を対象とするテストと捉えると違いが分かりやすいでしょう。

以下では5つの切り口(機能連携、検証範囲、実施タイミング、視点など)から両者の違いを解説します。

機能連携を検証する結合テスト

結合テスト(Integration Test)とは、単体テストを終えた複数のモジュールやコンポーネントを組み合わせ、それらがモジュール間で正しく連携して動作するかを検証するテスト工程です。

各モジュールが個別には正常に動作していても、組み合わせたときにインターフェースの不整合やデータ受け渡しの不具合が発生しないかを重点的にチェックします。

結合テストの主な目的は、モジュール間のインターフェース不備・データ連携ミス・機能連携不良を早期に検出して修正することにあります。例えば、モジュールAからモジュールBへデータを渡す際にフォーマットのずれがないか、複数モジュールが共同で実現する機能が設計どおりに働くか、といった点を確認します。

結合テストを適切に行うことで、モジュール間の橋渡し部分の品質を確保し、後工程での大きな手戻りを防ぐことができます。

システム全体を検証するシステムテスト

システムテスト(System Test)とは、開発が完了したシステム全体が要件定義書どおりに動作するかを検証するテスト工程です。単体テストや結合テストで部分的な検証を終えたうえで、システム全体の機能が統合された状態で正しく動作するかを確認します。

機能要件だけでなく、性能・セキュリティ・ユーザビリティなど多岐にわたる観点からシステムを評価し、実際の運用環境に近い条件で問題なく稼働できることを確かめます。

システムテストはしばしば「総合テスト」や「システム試験」とも呼ばれ、リリース前の最終チェックの役割を担います。

この工程でシステムがリリース基準を満たしているか総合的に判断し、必要に応じて修正を行うことで、本番環境への移行をスムーズに行える状態にします。

実施タイミングの違い

結合テストとシステムテストは行われるタイミングにも明確な違いがあります。

結合テストは通常、単体テストがすべて完了した後に実施され、システムテストより前の段階に位置します。

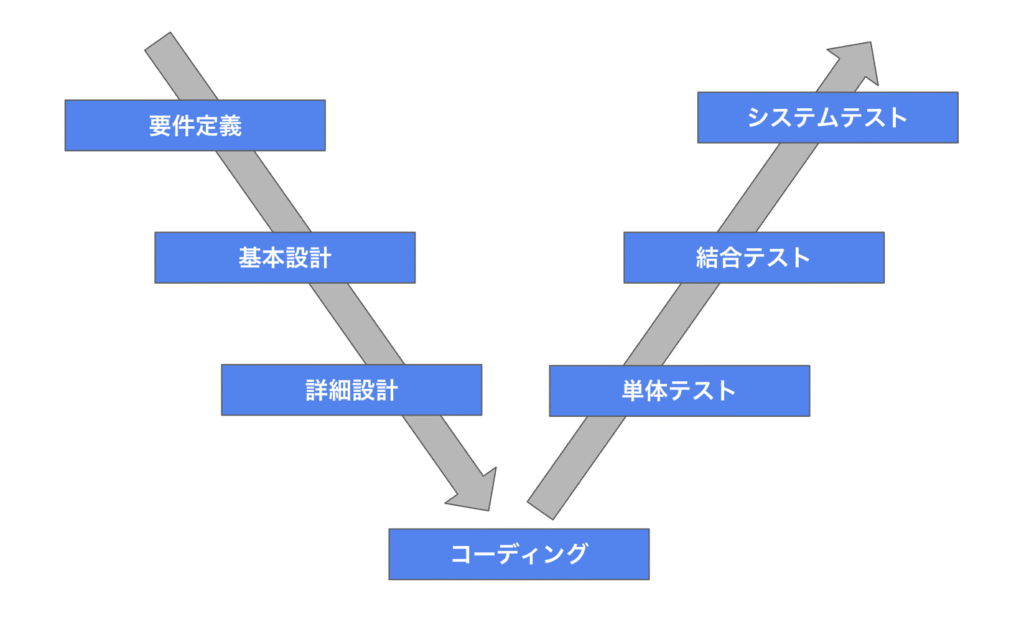

一方、システムテストは結合テスト完了後、本番リリース前に行われる最終段階のテストです。この順序はソフトウェア開発工程の典型であり、V字モデルでも各開発フェーズに対応するテスト工程として位置づけられています(要件定義に対するシステムテスト、基本設計に対する結合テストなど)。

上図のように、結合テストは基本設計で定義されたモジュール間の連携を検証する工程として単体テストの後に行われ、システムテストは要件定義に沿ってシステム全体を検証する工程として結合テストの後に位置付けられています。言い換えると、結合テストは中間段階のテスト、システムテストはリリース直前の最終段階のテストです。

両者がこの順序で実施されることで、テストの対象範囲が徐々に広がりながら品質を段階的に保証していきます。

注意すべきは、結合テスト工程を飛ばしてすぐシステムテストに進まないことです。

システムテストは「結合テストまでに重大なバグ修正が終わっている」ことを前提に行われます。

もし結合テストを省略すると、本来この段階で除去されているはずのモジュール間の不具合がシステムテスト中に多発し、挙動不良の原因特定に苦労するリスクが高まります。

結合テストでの不具合修正を経てからシステムテストに臨むことで、最終工程ではシステム全体の品質確認に専念でき、効率的かつ確実にリリース準備を整えることができます。

検証範囲の広さ

検証対象の範囲にも両者の違いが表れます。結合テストの対象範囲は、複数のモジュールを組み合わせた部分的なシステムです。具体的には、ある機能を実現するために連携するいくつかのモジュール群や、サブシステム内で相互作用するコンポーネント群など、システムの一部を取り出してテストします。

一方、システムテストはシステム全体が対象であり、アプリケーション本体はもちろん、データベースやネットワーク、ハードウェア、他の外部システムとの連携まで含めて総合的にテストします。システムを構成するあらゆる要素がテスト対象となり、全体として期待どおり機能するかを確認します。

このように、結合テストでは部分的・局所的な領域に焦点を当て、システムテストではシステムを取り巻く環境も含めた広範囲をチェックするという違いがあります。

テスト対象の視点の違い

最後に、テストを行う視点にも相違があります。

結合テストは開発者やテストエンジニアが実施することが多く、モジュール間の連携という開発者視点での検証と言えます。

内部設計やコードの観点も踏まえ、どの箇所でインターフェース不整合が起きる可能性があるかなど、技術的視点でテストケースを設計することが多いでしょう。それに対してシステムテストは、システム全体をユーザー要求の視点から評価するテストです。品質保証部門や独立したテストチームが担当する場合もあり、エンドユーザーやクライアントの要件に適合しているかという外部視点・利用者視点でシステムの挙動を検証します。

また、公的な定義においても視点の違いが表現されています。IPA(情報処理推進機構)では、システムテストを「システム適格性確認テスト」、結合テストを「ソフトウェア適格性確認テスト」と位置付けています。

これは、システムテストがクライアントの要求・要件(要件定義)に適合しているかを確認する工程であり、結合テストは基本設計書などソフトウェアの仕様に則しているかを検証する工程であることを示しています。

要するに、システムテストはユーザー要求に対する妥当性の確認であり、結合テストは設計どおりにモジュールが組み合わさっているかの確認と言えます。この違いをチームで共有しておくことで、各工程で何を重視すべきかが明確になるでしょう。

実際のトラブル事例から見る結合テストとシステムテストの役割

ここでは、結合テストやシステムテストを軽視・省略したために発生したトラブル事例を紹介します。

具体的な事例を通して、それぞれの工程が果たす役割の重要性を実感してみましょう。

結合テストを怠りインターフェース不整合が発覚した事例

あるソフトウェア開発プロジェクトで、開発スケジュールが逼迫していたために結合テストを簡略化し、早々にシステムテスト工程へ移行してしまったケースがありました。開発チームは各モジュールの単体テストを終えていたものの、モジュール同士を十分に組み合わせてテストする時間を取らなかったのです。

その結果、システムテストの段階でモジュール間のインターフェース不整合が次々に見つかりました。

例えば、モジュールAからモジュールBへのデータ受け渡しで想定していないフォーマットの違いや、モジュール間のAPI呼び出しパラメータが食い違っているといった不具合です。これらは本来、結合テストで検出されるべき問題でしたが、結合テストを怠ったためにシステムテストで一斉に噴出する形となりました。

この事例では、システムテスト中に不具合の原因特定と修正に追われてしまい、プロジェクト全体の納期が大幅に遅延しました。結局、結合テストを飛ばしたことで後から不具合修正に手間取り、かえってコストが増大してしまったのです。

さらに、一部の不具合はシステムリリース後にユーザーから報告されるまで見逃されており、ユーザーにエラーや予期しない動作を経験させてしまいました。このように、結合テストの不足は異なるコンポーネント間で不具合を発生させ、ユーザーに不利益を与える可能性があります。

本事例を通じて、結合テストを適切に行いモジュール間の連携不良を事前に発見・修正することの重要性が改めて浮き彫りになりました。

システムテストを軽視し重大な欠陥が残ってしまった事例

別のプロジェクトでは、開発チームが機能実装に注力するあまりシステムテスト計画が不十分で、最終的な総合テストを形式的にしか実施しなかったケースがありました。開発期間の圧迫から「単体テストと結合テストで問題が出なかったから大丈夫だろう」と楽観視し、システム全体を通したテストシナリオや非機能テストを十分に行わないままリリースに踏み切ってしまったのです。

ところがリリース後、実際のユーザー環境でシステムに深刻なパフォーマンス問題があることが判明しました。特に、同時アクセスが増えた際にレスポンスが極端に遅くなる現象や、ピーク負荷時にサーバがダウンしてしまう障害が頻発したのです。調査の結果、これらの問題はシステムテスト段階で負荷テストやストレステストを行っていれば発見できた性質のものでした。しかし本プロジェクトでは性能面の検証が抜け落ちており、結果としてユーザーに多大な迷惑をかける形となってしまいました。

この事例では、急遽リリース後にパフォーマンスチューニングや追加のサーバ増強対応が必要となり、当初見積もりを大幅に上回るコストが発生しました。また、ユーザーからの信頼も損なわれ、プロジェクトチームは謝罪と対応に追われることになりました。システムテストを軽視すると、システム全体の品質リスク(性能問題や要件漏れなど)が顕在化してしまうことを示す教訓です。このケースから得られる学びは、たとえ小さな不具合でもリリース前に洗い出すというシステムテストの役割を疎かにしてはならないということです。最終段階での総合的な検証を怠れば、後から取り返しのつかない重大欠陥が残ってしまう可能性があります。

結合テストの役割・検証範囲と代表的な手法

結合テストについて、その役割や範囲、具体的な進め方をもう少し詳しく見てみましょう。

結合テストはモジュール間の連携部分の品質を保証する重要な工程であり、効率よく確実に不具合を洗い出すための代表的な手法がいくつか存在します。ここでは、結合テストで押さえておきたいポイントと手法を紹介します。

モジュール間のインタフェース検証

結合テストでまず注力すべきなのは、モジュール間のインタフェースが正しく接続されているかの検証です。

複数のモジュールを組み合わせた際、データの受け渡しやAPIの呼び出しが仕様通りに行われているかを細かくチェックします。

例えば、モジュールAがモジュールBの関数を呼ぶ場合に、引数の型や順番が期待通りであること、モジュールBから返される戻り値やエラーコードをモジュールAが正しく処理できること、などを確認します。

結合テストではこのようなインタフェーステストを通じて、モジュール間のデータ受け渡しが正確に行われているかを検証します。インタフェースの不整合(たとえば一方のモジュールが文字列を返すと想定していたのに他方は数値を受け取ろうとしていた等)は、結合テストで発見・修正しておかないと後続のシステムテストや運用中に致命的な不具合を招く可能性があります。したがって、インタフェース検証は結合テストの最重要項目の一つです。

境界条件の確認

次に、境界条件(エッジケース)の確認も結合テストでは欠かせません。

単体テストでも各モジュール単独での境界値テストは実施しますが、モジュール間の連携時にも極端な入力や異常系のシナリオを試みることが重要です。

例えば、モジュールAからモジュールBに非常に大きいサイズのデータを渡した場合や、モジュール間の通信が途中で失敗した場合など、システムの限界に近い条件下でちゃんと連携動作が維持されるかを確認します。

複数モジュールが絡むと、単体テストでは露見しなかった境界条件での不具合が発生することがよくあります。

こうした異常系・境界ケースを結合テストで洗い出しておけば、後工程での予期せぬトラブルを防ぐことができます。

特にエラー処理の連携(一つのモジュールがエラーを返した際に他のモジュールが適切に動作を停止・ロールバックできるか等)も含め、境界条件でのモジュール協調動作を確認しておきましょう。

トップダウンとボトムアップ手法

結合テストの進め方としては、大きくトップダウンテストとボトムアップテストという2つのアプローチがあります。

トップダウン手法では、システムの上位レベルのモジュール(より抽象度の高い制御モジュール)からテストを開始し、下位のモジュールを段階的に結合していきます。

トップダウン方式を採る場合、まだ開発が完了していない下位モジュール部分にはスタブ(仮の代替モジュール)を用意し、上位モジュールの動作をテストします。これにより、システムの主要な機能フローを早期に検証できるメリットがあります。

一方、ボトムアップ手法では、システムの下位レベルのモジュール(基盤となるモジュール群)から順次結合テストを行い、上位へと積み上げていきます。

ボトムアップ方式では上位モジュールが未完成の場合にドライバ(上位モジュールの呼び出しを模倣する仮プログラム)を使用し、下位モジュールの連携動作を確認します。

ボトムアップの利点は、下層の安定性を確保しながら段階的にテストを積み上げられる点にあります。

現実のプロジェクトでは、これらトップダウンとボトムアップを組み合わせたサンドイッチ手法を採ることも多いです。

それぞれの手法にはメリット・デメリットがありますが、プロジェクトの状況に応じて適切なアプローチを選択し、結合テストを効率よく進めることが重要です。

スタブやドライバの使用

上で触れたように、スタブ(stub)とドライバ(driver)は結合テストを支援するための仮想的なモジュールです。

スタブは、呼び出される側の下位モジュールが未実装でも上位モジュールのテストを可能にするために、下位モジュールの代わりに用いる簡易的なプログラムです。

一方、ドライバは下位モジュールのテストのために、まだ実装されていない上位モジュールの呼び出しをシミュレーションするものです。結合テストでは、システム全体の一部が未完成でも他の完成部分を検証できるよう、これらスタブ・ドライバを活用します。

例えばトップダウンテストでは、下位モジュールの代わりにスタブが決められた固定値を返すようにしておき、上位モジュールが期待通りその値を処理できるかを見ることができます。

ボトムアップテストでは、ドライバが想定される上位からの入力を下位モジュールに与えることで、下位モジュール同士の連携をテストできます。

スタブやドライバを適切に使うことで、テストしたい箇所に焦点を当てた結合テストが可能となり、モジュール結合の段階的な検証と不具合の局所化に役立ちます。ただし、スタブ・ドライバ自体にも誤りがないよう注意し、本物のモジュールに置き換えたときにテスト漏れがないよう追加検証を行うことも重要です。

プロトコルやデータフローの検証

結合テストでは、システム内外を流れるデータや通信プロトコルの整合性も確認対象となります。特にサブシステム間や外部システムとのデータ連携がある場合、そこでのやり取りが仕様どおりに行われるかをチェックします。

例えば、サービス間連携でREST APIを用いているならば、リクエストとレスポンスの形式・内容が双方の設計通りか、エラーハンドリングや再送制御のプロトコルが正しく機能するか、といった点です。

また、イベント駆動の非同期メッセージングやキューを介した連携では、メッセージの順序保証やデータの一貫性なども検証します。

結合テストではこのようなプロトコルレベル・データフローレベルの試験を通じて、システム全体としての連携に問題がないか確認する必要があります。

結合テストには範囲の異なる2種類があり、サブシステム内部での結合テスト(内部結合テスト)と、サブシステム間・外部システムとの結合テスト(外部結合テスト)に分類されることがあります。

内部結合テストでは一つのサブシステム内でモジュール同士が正しく連携するかを検証し、外部結合テストではシステム境界を越えたデータ連携が想定通りに行われているかを確認します。

例えば、社内システムと外部クラウドサービスとのAPI連携部分は外部結合テストで重点的に検証する、といった具合です。

こうしたレベルごとのデータフローとプロトコルの検証を怠らないことで、全体として抜け漏れのない結合テストを実施でき、後工程での思わぬ連携不良を防ぐことができます。

システムテストの目的・実施タイミング・種類

続いて、システムテストについてその目的や実施のタイミング、テストの種類を詳しく見ていきます。

システムテストは開発工程における最終的な品質保証のステップであり、結合テストまでで検出しきれなかった問題を洗い出す重要な役割を担います。

ここではシステムテストで注目すべき観点を整理し、どのように全体テストを進めていくべきか解説します。

システム全体の動作確認

システムテストにおいて最も基本となる目的は、システム全体が設計通りに正しく動作することを確認することです。

開発したシステムやソフトウェアがリリース後に不具合やトラブルを起こさないよう、実際の使用状況を想定した環境下で様々な観点から評価・検証を行います。具体的には、ユーザーが操作する画面の一連の流れがスムーズに動くか、複数の機能を組み合わせた業務シナリオを実行して問題が発生しないか、といったエンドツーエンドの動作をチェックします。

また、テスト環境も可能な限り本番環境に近づけ、OSやミドルウェア、ネットワーク構成、データ量など現実の使用条件を再現することで、開発環境では見つけられなかった不具合が発覚することもあります。

このように、システムテストでは統合されたシステム全体を実利用シナリオの中で検証することで、「全体としてちゃんと動くか」を最終確認します。そのため「総合テスト」と呼ばれるように、単体・結合テストとは視野の広さが異なり、全体最適の観点から品質をチェックする工程となります。

要件と仕様の整合性検証

システムテストでは、システムが要件定義や設計仕様と整合しているかの検証も重要な目的となります。

開発の初期に定められた要求事項がすべて実現されているか、仕様書どおりの振る舞いになっているかを確認するステップです。具体的には、要件定義書の各項目に対して対応するテストケースを用意し、機能要件はもちろんセキュリティや操作性などの非機能要件も含めてシステムが要件を満たしているか検証します。例えば、「○秒以内に画面遷移すること」という性能要件があるなら負荷をかけた状態で応答時間を測定したり、「管理者だけが閲覧できる情報」というセキュリティ要件があるならアクセス権限を変えてテストしたりします。

要件と実装のズレを発見した場合は、仕様漏れなのか開発ミスなのか分析し、必要なら仕様変更や追加開発も検討します。

システムテストは、ユーザーや依頼者と合意した要求仕様にシステムが適合しているかを検証する最終段階です。

特に、機能面だけでなく可用性・性能・保守性・セキュリティなどの非機能要件についても、IPAが定義する6つの観点(可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行性、セキュリティ、互換性)を参考に総合的なチェックを行うとよいでしょう(※IPA非機能要件グループの詳細は割愛します)。こうした要件との突合せテストを通じて、開発チームが認識していなかった抜け漏れや誤解を洗い出し、リリース前に是正することが可能となります。

システムテストは単なるバグ探しだけでなく、「システムが本当に要求された通りのものになっているか」を保証するための極めて重要なプロセスなのです。

実施は結合テストの後

システムテストの実施タイミングについては既に触れましたが、改めて強調するとシステムテストは必ず結合テスト完了後に行う必要があります。

結合テストでモジュール間の不具合を洗い出し修正してからでないと、システム全体のテストをしても意味が薄れてしまうためです。

結合テストでの修正が不十分なままシステムテストに突入すると、モジュール間の基本的な不具合が尾を引いてシステムテスト中の障害解析に時間を取られ、全体テストが計画通り進まなくなる恐れがあります。

実際、「結合テストは省略して最終テストだけ実施すれば手戻り減って効率的では?」と考える人もいるかもしれませんが、それは誤りです。

先述のように結合テストを省略すると後から不具合の原因究明に手間取り、結果的にコストが増えるだけでなく品質リスクも高まります。

システムテストでは結合テストまでに明らかになっているはずの不具合修正は完了している前提で、残された全体的な問題の発見・改善に専念します。そのため「結合テストで土台を固め、システムテストで最終チェックする」という工程の住み分けをプロジェクトメンバー全員が理解しておくことが大切です。

結合テストを終えずにシステムテストに進まない、逆に言えば結合テスト完了の判断(exit基準)を明確に定めておき、全てのクリティカルな結合バグが潰れた段階でシステムテストへ移行する、といった計画を立てましょう。

こうすることで、システムテスト工程を効果的に使ってシステム全体の品質向上を図ることができます。

ブラックボックス手法の活用

システムテストでは主にブラックボックステスト手法が用いられます。

ブラックボックステストとは、システム内部の構造には踏み込まず、外部から見た入力と出力の関係だけに着目してテストする手法です。

システムテストでは要件定義書や設計書をもとにテストケースを作成し、システムがその要求どおりの振る舞いを示すかを確認していきます。極端な話、テスターはシステム内部のコードを見なくても、与えられた入力に対して期待される出力や結果が得られるかどうかで合否を判断します。

例えば、ある機能に対して同値分割や境界値分析といった手法で設計した入力パターンを与え、期待される結果が画面やデータに反映されるかをチェックします。内部実装については意識しないため、ユーザー視点・要求仕様ベースでのテストができ、要件漏れの発見にも繋がります。

もちろん、システムテストでも必要に応じて内部ログの確認や原因調査を行うことはありますが、基本スタンスは「要件どおりにブラックボックスとしてのシステムが機能するか」の検証です。

これに対し、結合テストや単体テストでは内部構造を知った上でのホワイトボックステストやグレーボックス的な手法も併用しますが、システムテストでは利用者と同じ目線でテストすることが重視されます。

例えば、新機能AとBを組み合わせてユーザーが操作した場合の挙動をシナリオテストする、といったように実業務のシナリオに沿ったテストもブラックボックス的な発想で設計します。

総合テストではこのようなブラックボックステスト手法を活用し、システムをブラックボックス=完成品として扱って要求通りかどうか検証することで、リリース前の最終品質保証を行います。

パフォーマンスやストレステスト

システムテスト工程では、機能要件の確認に加えて非機能要件の検証も重要な位置を占めます。

その代表例が性能テスト(パフォーマンステスト)や負荷テスト/ストレステストです。

システムが所定のパフォーマンス要件を満たすか、実際の使用環境で高負荷に耐えうるかを試験するこれらのテストは、結合テストまでは十分に行えない領域です。

システムテストでは本番さながらのデータ量やユーザー数を想定してシステムに負荷をかけ、応答速度やスループット(単位時間あたり処理件数)、リソース使用率などを計測します。具体的には、シナリオを自動化して多数の仮想ユーザーが同時に操作する状況を再現し、システムが許容範囲内の応答時間で処理をこなせるか、メモリやCPU使用率が安定しているか、一定時間稼働させてメモリリーク等が起きないか、といった点を確認します。

また、ストレステスト(限界負荷テスト)では通常の想定を超える極限状態でシステムがどう振る舞うかを試し、例えば負荷過多で性能が劣化してもデータ不整合やシステムクラッシュが起こらず安全に遮断・復旧できるかなどを検証します。

性能・負荷テストを適切に実施することで、ボトルネックとなる箇所やキャパシティの不足を事前に把握でき、チューニングや増強などの対策を講じることができます。

実際、性能テストによって見つかった問題(応答が遅いSQLクエリ、スレッドボトルネック、メモリ不足など)を開発段階にフィードバックすれば、リリース前に改善しておくことが可能です。

さらに必要に応じてセキュリティテストや耐障害性テスト(フェイルオーバーの検証等)などもシステムテストの中で行われます。

このように、システムテストでは単なる機能検証に留まらず、システム品質全般(Quality Attribute)を確保するための各種テストを網羅的に実施することが求められます。

結合テストとシステムテストの混同を防ぐポイントと注意点

現場では「結合テスト」と「システムテスト」の区別があいまいで混同されてしまうケースも少なくありません。

最後に、両者を混同せず効果的に実施するためのポイントや注意点を整理します。以下の点に留意することで、テスト戦略上の抜け漏れを防ぎ、チーム全体で統一した理解のもとテスト工程を進めることができるでしょう。

目的に基づくテスト計画

まず重要なのは、各テスト工程の目的を明確にしたうえでテスト計画を立てることです。

それぞれのテストには異なる目的と役割があるため、計画段階で「このテストでは何を確認するのか」をはっきりさせておきます。

例えば、結合テスト計画では「モジュール間インターフェースの不具合検出」を主目的に掲げ、システムテスト計画では「要件適合性の最終確認」を主目的にする、といった具合です。

目的が定まれば、自ずと投入すべきリソース配分や重点検証項目も見えてきます。

テスト計画書には各工程の目的・対象・期間・担当などを明示し、チームでレビューして共通認識を持ちましょう。

目的に根ざした計画を立てることで、結合テストとシステムテストの境界がぼやけず、どちらかが抜けたり重複したりするリスクを減らせます。

明確な検証範囲の設定

次に、各テスト工程の検証範囲を具体的に定義することも混同防止のポイントです。

結合テストではシステム全体の一部(どのモジュール群までを結合対象とするか)、システムテストではシステム全体(必要に応じて外部連携も含む)を範囲とする、といった対象範囲の明確化が必要です。

それぞれのテスト工程で対象とする範囲が段階的に拡大していくことを念頭に置き、例えば「結合テストはサブシステム内の内部結合まで。

外部システムとの連携テストはシステムテストで実施」など、担当範囲の切り分けをドキュメント化します。

これにより、「ここは結合テストでやったつもりだったが実は対象外だった」「システムテストでもまた同じ部分を二重にテストして非効率だった」といった混乱を防止できます。

テスト観点を洗い出す際も、「それは結合テストの観点かシステムテストの観点か?」と立ち位置を確認しながら整理すると良いでしょう。

要するに、どの範囲のテストをどこでやるかを明確に線引きしておくことが、両工程の役割分担を明確化するコツです。

チーム内での共通認識の確認

最後に、チーム全体で用語と工程の定義について共通認識を持つことも大切です。

プロジェクトに参加するメンバーそれぞれが「結合テストとは何をする工程か」「システムテストでは何を達成すべきか」を同じように理解していないと、テスト計画に齟齬が生じたり責任のなすり合いが起きたりします。

キックオフ時やテスト計画書共有時に、結合テストとシステムテストの目的・範囲・タイミング・担当についてしっかり説明し、質疑応答の場を設けましょう。

「単体テストで見つからなかったバグを全部結合テストで出し切る」「結合テストで大枠の品質を担保して、システムテストでは残りの総合評価をする」といった役割モデルを図示して示すのも有効です。

また、テスト進行中も定期的にレビューや打ち合わせを行い、「今どのレベルのテストで何を確認しているのか」を意識合わせすると良いでしょう。

特に開発メンバーとQAメンバーが分かれている場合、互いに「ここから先はQAに任せればいい」「そっちでやってくれているはず」と誤解しないよう、情報共有と認識すり合わせを徹底してください。チーム内の共通認識が取れていれば、結合テストとシステムテストが混同されることなくスムーズに進行するはずです。

効率的なテスト工程設計のために知っておくべき知識

システムテストと結合テストの違いや役割を理解したうえで、より効率的にテスト工程を設計・運用するためのポイントも押さえておきましょう。

ここでは、テストスケジュールの計画方法、リスクベースのアプローチ、テスト自動化ツールの活用法といった、実務で役立つ知識や工夫を紹介します。これらを活用することで、プロジェクトの制約内で最大限の品質確保とテスト効率化を実現できるでしょう。

テストスケジュールの計画方法

テストスケジュールの計画は、開発全体の中でテスト工程に十分な時間とリソースを確保するための重要な作業です。

結合テストとシステムテストは後半の工程とはいえ、計画段階から逆算して組み込んでおかないと、開発遅延の影響をまともに受けて圧縮されがちです。

「結合テストは○月○日から開始、バッファ○日設け、終了後に即システムテスト移行」などと具体的にスケジュールを引き、各工程に必要な日数を確保しましょう。

また、開発手法によってテストの組み込み方も異なります。アジャイル開発の場合、短いイテレーションごとに結合テストまでを実施し、各スプリントの最後に動くソフトウェアを確認します。

結合テストは各イテレーションの最後に行ってモジュール間の連携を随時確認し、システムテストはリリース前の段階でまとめてシステム全体の品質評価を行うケースが多いです。

一方でウォーターフォール開発の場合、単体テストが全て完了した段階で結合テストフェーズに入り、結合テスト完了後にシステムテストフェーズに進むという順序で計画します。いずれにせよ、プロジェクト全体の中で結合テスト→システムテストへの流れが滞りなく行えるよう、余裕を持った期間設定とマイルストーンの明確化を行うことが大切です。

もし前工程の遅延などでテスト期間が圧縮されそうな場合は、テスト観点の優先度付け(後述のリスクベースアプローチ)を行ったり、人員を投入して並行テストを検討するなど、計画段階からリスクヘッジも織り込んでおきましょう。

リスクベースのテストアプローチ

限られた時間とリソースで効率よくテストを行うには、リスクベースのテストアプローチを取り入れることが有効です。

リスクベーステストとは、システムや機能ごとのリスクの高低に応じてテストの優先度や深度を決める手法です。

具体的には、まず各機能やモジュールについて「不具合が発生した場合の影響度(ビジネスインパクト)」「不具合発生確率(技術的複雑さや変更頻度など)」といった観点でリスク評価を行います。

そして、リスクの高い箇所には重点的にテストリソースを割き、リスクの低い箇所はテスト簡略化や後回しにする戦略を取ります。

例えば、ユーザーが頻繁に使う基幹機能や複雑に連携するモジュール群は詳細にテストし、使用頻度の低い画面や単純なユーティリティ機能のテストは最低限に留める、といった判断です。

結合テストにおいても、特にクリティカルなモジュール間インターフェース(例えば決済システムと在庫管理システムの連携など)は重点的にテストケースを厚くし、リスクの低い部分はサンプルチェック程度にすることが考えられます。

システムテストでも、ビジネス上重要なシナリオ(売上計上や契約処理など)は網羅的にテストし、マイナーなシナリオは主要ケースのみ確認するといったメリハリをつけます。リスクベーステストを導入することで、テストの優先順位が明確になり、重要な不具合を見逃す可能性を下げながら効率化が図れます。

ただし、あくまで「低リスクと判断した部分は絶対大丈夫」という保証はないため、最低限のカバレッジは確保しつつ、プロジェクト関係者とリスク評価の妥当性を共有・合意して進めることが必要です。

自動化ツールの活用法

近年ではテスト工程の効率化のためにテスト自動化ツールを活用することも一般的になっています。

適切なテスト自動化は、結合テスト・システムテストにおける人手の負担を減らし、テスト頻度を上げて品質向上に寄与します。

例えば、結合テストではビルドごとにインターフェースのリグレッションテストを自動実行したり、API結合部のテストスクリプトを組んでCI(継続的インテグレーション)に組み込んだりすることができます。

システムテストでも、Seleniumのようなツールでブラウザ操作を自動化して一連のユーザーシナリオを毎晩回す、負荷テストツールで仮想ユーザーを発生させて自動計測する、といったことが可能です。

具体的なツール例を挙げると、SeleniumはWebアプリケーションのUIテスト自動化に広く利用されており、JUnitはJavaアプリケーションの単体テストや結合テストを自動実行するのに使われます。

また、TestCompleteのようなツールはデスクトップアプリからWeb・モバイルまで様々な種類のアプリケーションのテスト自動化に対応しています。

これらのツールを駆使すれば、人間が長時間かけて行っていた回帰テストを短時間で繰り返し実施でき、テストサイクルを高速化できます。

ただし、テスト自動化ツールは万能ではなく、導入・スクリプト作成には初期コストやノウハウも必要です。

プロジェクトの規模や期間に見合った箇所から自動化を導入し、効果を測定しながら拡大するとよいでしょう。

ツール選定も重要で、テスト対象のアプリケーションや開発環境に適したツールを選ぶことが成功のカギです。

例えばWeb系ならSeleniumやCypress、APIテストならPostmanやJUnit、負荷テストならJMeterやLoadRunnerといった具合に、それぞれ強みのあるツールがあります。

自動化できるところは積極的に自動化しつつ、自動化が難しいテスト(探索的テストやUX評価など)は人間がカバーするという役割分担を明確にすると効果的でしょう。

自動化ツールを賢く活用することで、テスターの負担軽減とテストの高頻度化が実現し、結果として結合テスト・システムテストの品質保証レベルを高めることが期待できます。

FAQ(よくある質問と回答)

最後に、結合テストとシステムテストに関してよくある質問にQ&A形式でお答えします。

Q: 結合テストとシステムテストはどちらが重要?

A: どちらも重要で欠かせません。

結合テストとシステムテストはそれぞれ目的が異なり、互いに補完しあう関係にあります。結合テストはモジュール間連携の不具合を早期に発見・修正することで後工程の手戻りを減らし、システムテストは最終段階でシステム全体の品質を保証します。

片方だけでは高品質なシステム開発は実現できません。例えば結合テストを省略すると、システムテスト中にモジュール間の基本的な不具合が多発して原因特定に時間を要し、最悪ユーザーに不具合が届く恐れがあります。

逆にシステムテストを怠れば、性能問題や要件漏れといった重大な欠陥が残存するリスクがあります。

したがって両方とも重視すべきであり、役割の異なる重要なテスト工程だと言えます。

Q: 小規模開発(小さなシステム)でも結合テストとシステムテストは両方必要ですか?

A: 規模に関わらず両方の観点でテストすべきです。

ただし、プロジェクトの規模やチーム体制によって実施方法を工夫できます。

小規模開発では、結合テストとシステムテストを厳密に分けずにまとめて実施する場合もありますが、それでも「モジュール間が正しく連携するか」という視点と「システム全体が要件通りか」という視点の両方でチェックすることが必要です。

例えば、画面数が少ないシステムであっても、内部でモジュールが複数あるなら結合テストレベルの確認を行いましょう。

開発者1人しかいない場合でも、モジュール単位の動作確認(結合テスト相当)を行った上でシステム全体の最終確認(システムテスト相当)をする意識が重要です。

小規模だからといってテスト工程自体を省いてしまうと不具合の見逃しに直結します。

むしろリソースが限られる分、結合テストとシステムテストを一体的に計画して効率よく両方の目的を達成するようにしましょう。

Q: テスト自動化ツールを使えばどこまでテスト工程を省略できますか?

A: 自動化ツールはテストの効率を上げるものですが、テスト工程自体を省略することはできません。

テスト自動化ツールを導入すると、回帰テストなど繰り返しの多い検証を高速・大量に実行できるため人的コストを削減できます。

しかし、ツールが自動で判断できるのはあくまで事前にプログラムされたチェック項目に限られます。

結合テストやシステムテストで必要となるテストケースの設計や予期しない不具合の探索的な検出といった部分は、依然として人間の知見と創意工夫が必要です。

自動化によりテスト実行そのものの手間は減らせても、テスト観点の洗い出しやシナリオ設計、結果の分析といった工程は省略できません。

極端に言えば、「自動化すればテストしなくていい」ということにはならないのです。

むしろ自動化ツールを活用して空いた時間を、新たなテスト観点の検討や高度な品質評価(ユーザビリティテストやセキュリティテストなど)に充てるのが理想です。

つまり、自動化はテスト工程の省略ではなく高度化・効率化の手段と捉えると良いでしょう。

まとめ

結合テストとシステムテストはソフトウェア開発におけるテスト工程の中で、それぞれ「部分」と「全体」の品質を保証する役割を担っています。

結合テストは複数モジュール間の整合性を検証し、システムテストはシステム全体が要求仕様を満たすことを確認します。

両者の違いと重要性を正しく理解し、目的に応じたテスト計画を設計することで、不具合の早期発見と最終品質の向上を両立することができます。

例えば、結合テストでモジュール間の不具合を徹底的に潰し込んだうえで、システムテストで性能やユーザビリティも含めた総合評価を行えば、リリース後のトラブルを最小限に抑えられるでしょう。

限られたリソースの中で品質と効率を両立させるため、本記事で解説したポイント(混同を防ぐ工夫や効率化の知識)も参考に、貴社プロジェクトのテスト戦略に役立てていただければ幸いです。