ホワイトボックスとブラックボックステスト完全ガイド

ホワイトボックスとブラックボックステストの基本概念

ソフトウェアテストは品質保証プロセスの中核を担う重要な工程です。テスト手法は大きく分けて「ホワイトボックステスト」と「ブラックボックステスト」の2つのアプローチがあります。これらは対照的な特性を持ちながらも、相互補完的な役割を果たしています。

ホワイトボックステストは、プログラムの内部構造や実装ロジックを理解した上で行うテスト手法です。開発者がコードの内部動作を「見える化」した状態でテストするため、ホワイトボックス(白い箱)と呼ばれます。一方、ブラックボックステストは内部構造を考慮せず、入力と出力の関係のみに着目したテスト手法です。システムを「ブラックボックス(黒い箱)」として扱い、内部がどのように動作しているかは考慮しません。

テストアプローチの基本的な違い

ホワイトボックステストでは、コードカバレッジ(テストがプログラムコードをどれだけ網羅しているか)を重視し、すべての条件分岐やループ構造が正しく機能することを確認します。対照的に、ブラックボックステストでは仕様書に基づいて、システムが期待通りの機能を提供するかどうかを検証します。

両テスト手法を適切に組み合わせることで、効率的かつ効果的な品質保証が実現できます。ホワイトボックステストはコードの内部欠陥を発見するのに優れていますが、ユーザー視点での検証には限界があります。一方、ブラックボックステストはユーザー体験に近い形でテストできますが、内部の複雑な条件分岐などを完全に検証することは困難です。

ホワイトボックステストの特徴と実践手法

ホワイトボックステストは、コードの内部構造を熟知した上で行うテスト手法であり、主に開発者自身が実施することが多いテスト手法です。このアプローチの最大の特徴は、コードの実装詳細に基づいてテストケースを設計できる点にあります。

ステートメントカバレッジとその重要性

ホワイトボックステストの基本指標の一つが「ステートメントカバレッジ」です。これはプログラム内のすべての実行可能なステートメント(命令文)が少なくとも一度は実行されることを確認する指標です。100%のステートメントカバレッジを達成することで、コード内のデッドコード(決して実行されない部分)を特定できます。

実践においては、単体テストフレームワークを活用し、各関数やメソッドに対してテストケースを作成します。例えば、Java言語ではJUnitやTestNGなどのフレームワークを用いて、各メソッドの振る舞いを検証します。

分岐カバレッジによる条件網羅

より高度なホワイトボックステスト手法として「分岐カバレッジ」があります。これはプログラム内のすべての条件分岐(if-else文など)の真偽両方のパターンが実行されることを確認します。分岐カバレッジは、ステートメントカバレッジよりも厳密なテスト基準であり、条件判断の正確性を検証するのに役立ちます。

テスト実施時には、コードの複雑さに応じてテストケースを設計します。特に複雑な条件分岐やループ構造を持つコードに対しては、すべての実行パスをカバーするよう慎重にテストケースを設計する必要があります。

ブラックボックステストの基本と効果的な活用法

ブラックボックステストは、システムの内部構造や実装詳細を考慮せず、仕様書やユーザー要件に基づいてテストを行う手法です。このアプローチはシステムを「ブラックボックス」として扱い、入力に対する出力のみを検証します。

機能テストとユーザーシナリオ

ブラックボックステストの中心となるのが「機能テスト」です。これは仕様書に記載された各機能が正しく動作するかを検証するテストです。テスト担当者は、システムの各機能に対して期待される入力と出力のペアを定義し、実際の動作と比較します。

効果的な機能テストを実施するためには、ユーザーシナリオに基づいたテストケース設計が重要です。実際のユーザーがどのようにシステムを利用するかを想定し、その流れに沿ったテストシナリオを作成します。これにより、実際の利用環境に近い形でシステムの品質を評価できます。

非機能要件のテスト

ブラックボックステストは機能面だけでなく、パフォーマンス、セキュリティ、ユーザビリティなどの非機能要件の検証にも適しています。例えば、負荷テストを通じてシステムの応答時間や安定性を評価したり、ペネトレーションテストによってセキュリティ脆弱性を発見したりします。

ブラックボックステストの大きな利点は、実際のユーザー体験に近い形でシステムを評価できる点です。開発者の思い込みやバイアスに影響されず、純粋にシステムの外部動作を検証できるため、ユーザビリティの問題や予期しない動作パターンを発見しやすくなります。

同値分割法・境界値分析による効率的なテスト設計

効率的なテスト設計において、同値分割法と境界値分析は特に重要な技法です。これらはブラックボックステストで広く使われますが、ホワイトボックステストにも応用可能な手法です。

同値分割法の基本原理

同値分割法は、入力データを同じ振る舞いをする「同値クラス」に分類し、各クラスから代表的な値をテストする手法です。例えば、年齢を入力するフィールドがあり、0〜120歳が有効な範囲である場合、「負の数」「0〜120の範囲内」「120を超える数」の3つの同値クラスに分割できます。

この手法の利点は、すべての可能な入力値をテストする代わりに、各同値クラスから代表的な値のみをテストすることで、テストケース数を大幅に削減できる点です。理論的には、同じクラス内の値はプログラムの動作に同じ影響を与えるため、一つの値をテストすれば他の値もカバーできると考えられます。

境界値分析による重点テスト

境界値分析は同値分割法を補完する手法で、同値クラスの境界に位置する値をテストします。これは、プログラムのバグが境界条件で発生しやすいという経験則に基づいています。先ほどの年齢の例では、0、1、119、120などの境界値をテスト対象とします。

境界値分析は特に「オフバイワン」エラー(境界値の計算が1だけずれるエラー)の検出に効果的です。例えば、「120以下」と「120未満」の混同によるバグなどを発見できます。

これらの手法を組み合わせることで、テストケース数を最小限に抑えながらも、バグを効率的に発見できる戦略的なテスト設計が可能になります。

テスト手法の使い分けと品質向上戦略

効果的なソフトウェア品質保証には、ホワイトボックステストとブラックボックステストを適切に使い分け、組み合わせることが重要です。両手法にはそれぞれ強みと弱みがあり、単独では完全なテストカバレッジを達成できません。

開発段階に応じたテスト手法の選択

一般的に、開発の初期段階ではホワイトボックステストが重視されます。単体テストや結合テストの段階では、コードの内部構造を理解した上でのテストが効果的です。これにより、早期にコードの欠陥を発見し、修正コストを低減できます。

開発が進み、システムテストやユーザー受け入れテストの段階になると、ブラックボックステストの重要性が高まります。この段階では、システム全体の機能や非機能要件が仕様通りに実現されているかを検証します。

リスクベースドテスト戦略

限られたリソースでテスト効果を最大化するには、リスクベースドテスト戦略が有効です。これは、システムの各部分のリスク(障害発生確率と影響度)を評価し、高リスク領域に重点的にテストリソースを配分する方法です。

例えば、ミッションクリティカルな機能や複雑なビジネスロジックを含む部分には、ホワイトボックステストとブラックボックステストの両方を適用し、徹底的に検証します。一方、単純な表示機能など低リスク領域には、基本的なブラックボックステストのみを適用するといった戦略が考えられます。

ホワイト/ブラックボックステストの自動化アプローチ

テスト自動化は品質向上と効率化の両面で重要な役割を果たします。ホワイトボックステストとブラックボックステストでは、自動化のアプローチが異なります。

ホワイトボックステストの自動化

ホワイトボックステストの自動化は主に単体テストレベルで実現されます。JUnit、NUnit、PyTestなどの単体テストフレームワークを使用して、メソッドやクラスの振る舞いを検証する自動テストを作成します。

コードカバレッジツール(JaCoCo、Istanbul、Coverageなど)と組み合わせることで、テストの網羅性を測定し、未テスト部分を特定することも可能です。継続的インテグレーション(CI)環境に組み込むことで、コード変更のたびに自動的にテストを実行し、早期に問題を発見できます。

ブラックボックステストの自動化

ブラックボックステストの自動化には、UI自動化ツール(Selenium、Appium、Cypress)やAPI自動化ツール(Postman、REST Assured)が利用されます。これらのツールを使用して、ユーザーの操作や外部システムとの連携をシミュレートし、システムの応答を検証します。

特に回帰テスト(既存機能が新機能の追加によって影響を受けていないかを確認するテスト)の自動化は効果的です。手動で繰り返し実行するには時間がかかる一方で、自動化することで効率的に実施できます。

テスト自動化においては、メンテナンス性を考慮したテストコード設計が重要です。ページオブジェクトモデルなどのデザインパターンを採用し、UI変更に強い自動テストを構築することで、長期的なメンテナンスコストを削減できます。

実践事例から学ぶテスト手法の最適な組み合わせ

実際のプロジェクトでは、ホワイトボックステストとブラックボックステストを効果的に組み合わせることで、高品質なソフトウェア開発を実現しています。以下では、具体的な事例を通じて最適な組み合わせ方を見ていきます。

金融システム開発の事例

金融システムのような高い信頼性が求められるシステムでは、両テスト手法を徹底的に適用するアプローチが一般的です。例えば、ある銀行のオンラインバンキングシステム開発では、以下のようなテスト戦略が採用されました:

1. 単体テスト段階:開発者がホワイトボックステストを実施し、すべての条件分岐をカバー

2. 結合テスト段階:主要コンポーネント間の連携をホワイトボックス的視点でテスト

3. システムテスト段階:ブラックボックステストによる機能検証と、負荷テスト・セキュリティテストの実施

4. ユーザー受け入れテスト:実際のユーザーシナリオに基づくブラックボックステスト

この階層的なアプローチにより、内部ロジックの正確性と外部からの品質の両方を確保できました。

アジャイル開発における効率的なテスト戦略

短いイテレーションを繰り返すアジャイル開発では、効率的なテスト戦略が不可欠です。あるeコマースサイト開発プロジェクトでは、以下のようなアプローチが成功しました:

1. TDD(テスト駆動開発):開発者が機能実装前にホワイトボックステストを作成

2. 自動化されたブラックボックステスト:主要ユーザーフローを自動化し、毎日の回帰テストとして実行

3. 探索的テスト:テスターが定期的に新機能に対して非構造化のブラックボックステストを実施

このバランスの取れたアプローチにより、開発速度を維持しながらも高い品質を確保することができました。

ホワイトボックステストの代表的な手法

ホワイトボックステストには様々な手法がありますが、特に重要なものをいくつか詳しく見ていきましょう。

制御フローテスト

制御フローテストは、プログラムの制御フロー(条件分岐やループなどの実行パス)に着目したテスト手法です。制御フロー図を作成し、すべての実行パスをカバーするテストケースを設計します。

小規模なプログラムであれば、すべての実行パスを網羅的にテストできますが、条件分岐が多いと実行パスが指数関数的に増加するため、現実的には重要なパスを優先的にテストすることになります。

データフローテスト

データフローテストは、変数の定義と使用に着目したテスト手法です。変数が定義されてから使用されるまでの「def-use対」を特定し、これらをカバーするテストケースを設計します。

この手法は、初期化されていない変数の使用や、不適切なデータ操作によるバグの発見に効果的です。特に、複数の関数やモジュールをまたいでデータが受け渡される場合のテストに有用です。

変異テスト(ミューテーションテスト)

変異テストは、プログラムに意図的に小さな変更(変異)を加え、テストがその変更を検出できるかを確認する手法です。例えば、「>」を「>=」に変更したり、「+」を「-」に変更したりします。

変異テストの目的は、テスト自体の品質を評価することです。良質なテストスイートであれば、ほとんどの変異を検出できるはずです。検出できない変異がある場合、テストケースの追加や改善が必要になります。

制御パステスト法の実践ポイント

制御パステスト法は、ホワイトボックステストの中でも特に重要な手法です。この手法を効果的に実践するためのポイントを見ていきましょう。

制御フロー図の作成と分析

制御パステストの第一歩は、プログラムの制御フロー図を作成することです。制御フロー図は、プログラムの実行パスを視覚的に表現したもので、ノード(処理)とエッジ(制御の流れ)で構成されます。

図の作成後は、サイクロマティック複雑度(McCabeの複雑度)を計算します。これは「エッジ数 – ノード数 + 2」で求められ、独立した実行パスの数を表します。複雑度が高いほど、テストに必要なケース数も増加します。

基本パステストの実施手順

基本パステストでは、サイクロマティック複雑度と同じ数のテストケースで、すべての実行パスをカバーすることを目指します。実施手順は以下の通りです:

1. 制御フロー図を作成し、サイクロマティック複雑度を計算

2. 独立した基本パスを特定(通常はループを1回だけ実行するパスを含む)

3. 各パスを実行するためのテストケースを設計

4. テストを実行し、結果を検証

例えば、if-else文が一つあるプログラムなら、真の場合と偽の場合の2つのパスをテストします。ループ構造がある場合は、ループを実行しないケース、1回だけ実行するケース、複数回実行するケースなどをテストします。

ブラックボックステストにおける同値分割法の活用

同値分割法はブラックボックステストの効率を大幅に向上させる重要な技法です。この手法を最大限に活用するポイントを見ていきましょう。

効果的な同値クラスの特定

同値分割法の成功は、適切な同値クラスの特定にかかっています。同値クラスを特定する際のポイントは以下の通りです:

1. 入力仕様を詳細に分析し、有効・無効の条件を明確にする

2. 数値範囲、文字種別、データ型などの観点から分類する

3. ビジネスルールや処理ロジックに基づいた分類も考慮する

例えば、月を入力するフィールドでは、「1〜12の有効な月」「13以上の無効な値」「0以下の無効な値」「非数値(文字列など)」といった同値クラスが考えられます。

複数条件の組み合わせ戦略

実際のシステムでは、複数の入力条件が組み合わさることが一般的です。すべての組み合わせをテストすると膨大な数になるため、効率的な戦略が必要です。

ペアワイズテスト(直交表を用いたテスト)は、すべての条件の組み合わせではなく、2つの条件の組み合わせをカバーするテスト手法です。これにより、テストケース数を大幅に削減しながらも、高い欠陥検出効率を維持できます。

例えば、ブラウザ(Chrome/Firefox/Safari)、OS(Windows/Mac/Linux)、ユーザー権限(管理者/一般)の3条件がある場合、すべての組み合わせは27通りですが、ペアワイズテストでは9〜12ケース程度に削減できます。

境界値分析で効率的にバグを発見する方法

境界値分析は、同値分割法と組み合わせて使用することで、特に効果を発揮するテスト技法です。この手法を使って効率的にバグを発見するポイントを解説します。

多次元の境界値テスト

複数のパラメータがある場合、各パラメータの境界値を組み合わせたテストが有効です。ただし、すべての組み合わせをテストすると膨大な数になるため、以下のような戦略が考えられます:

1. 一度に一つのパラメータのみ境界値を使用し、他は標準値を使用

2. 最も重要なパラメータの組み合わせのみ詳細にテスト

3. ペアワイズ手法を境界値にも適用

例えば、長方形の面積を計算する関数では、幅と高さの両方が境界値(最小値、最大値)の場合と、一方だけが境界値の場合をテストします。

時間的境界値の考慮

多くのシステムでは、時間に関連する境界値も重要です。例えば:

– 日付変更時の動作(23:59:59から00:00:00への変化)

– 月末・月初の処理(特に2月29日など)

– 夏時間切り替え時の振る舞い

– 年度末・年度初の会計処理

これらの時間的境界値は、多くのバグの原因となりますが、テスト設計時に見落とされがちです。システムの性質に応じて、関連する時間的境界値を特定し、テストケースに含めることが重要です。

テスト計画における両手法の位置づけ

効果的なテスト計画では、ホワイトボックステストとブラックボックステストを戦略的に位置づけることが重要です。テスト計画における両手法の活用方法を見ていきましょう。

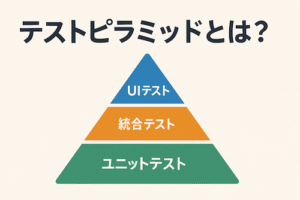

テストレベルと手法の対応

一般的なテストレベルと手法の対応関係は以下のようになります:

1. 単体テスト:主にホワイトボックステスト(制御パステスト、データフローテストなど)

2. 結合テスト:ホワイトボックステストとブラックボックステストの組み合わせ

3. システムテスト:主にブラックボックステスト(同値分割法、境界値分析など)

4. 受け入れテスト:ブラックボックステスト(ユーザーシナリオベース)

この階層的なアプローチにより、コードレベルの品質からユーザー体験の品質まで、包括的に検証できます。

テスト戦略の最適化

プロジェクトの特性に応じてテスト戦略を最適化することも重要です。以下のような要素を考慮します:

– プロジェクトのリスク:高リスク部分には両手法を徹底的に適用

– 開発手法:アジャイル開発では自動化を重視し、継続的にテストを実行

– チームのスキル:テスターのスキルセットに合わせたテスト手法の選択

– 時間的制約:限られた時間では、リスクベースでテスト範囲を決定

効果的なテスト戦略は、プロジェクトの初期段階で定義し、進行に応じて調整することが重要です。また、テスト結果の分析に基づいて、次のイテレーションでのテスト戦略を改善する継続的な改善サイクルを確立することで、テスト効率と品質の両方を向上させることができます。