システムテストの基本と実践|品質確保の完全ガイド

システムテスト(総合テスト)とは

システムテスト(総合テスト)とは、ソフトウェア開発プロセスの最終段階で実施される重要なテスト工程です。このテストでは、開発したシステム全体が要件通りに動作するかを検証します。単体テストや結合テストが終了した後に行われ、システム全体としての品質を確保するための最後の砦となります。

システムテストの目的と特徴

システムテストの主な目的は、システム全体が仕様書や要件定義書に記載された要件を満たしているかを確認することです。ここでは、個々の機能だけでなく、システム全体としての整合性や、ユーザーの実際の利用シナリオに基づいた検証が行われます。

システムテストでは、実際の運用環境に近い環境でテストを行うことが重要です。これにより、本番環境で発生する可能性のある問題を事前に発見し、修正することができます。また、機能要件だけでなく、パフォーマンス、セキュリティ、使いやすさなどの非機能要件も検証対象となります。

システムテストは通常、開発チームとは独立したテストチームによって実施されることが多く、これにより客観的な視点でシステムの品質を評価することができます。

結合テストとの違い

システムテストと結合テストは、ソフトウェアテストの工程において連続して行われることが多いため、混同されがちです。しかし、両者には明確な違いがあります。

テスト範囲の違い

結合テストは、複数のモジュールやコンポーネントを組み合わせた際の相互作用や連携を確認するテストです。主に、インターフェースの整合性や、データの受け渡しが正しく行われるかを検証します。

一方、システムテストはシステム全体を対象とし、エンドツーエンドの機能確認を行います。ユーザーの視点に立って、実際の業務シナリオに沿った検証を行うのが特徴です。

テスト環境の違い

結合テストでは、テスト対象となるモジュール群が正しく連携できる環境が必要ですが、必ずしも本番環境と同等である必要はありません。

システムテストでは、可能な限り本番環境に近い環境でテストを実施することが求められます。これには、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク構成、データベースなど、あらゆる面での類似性が含まれます。

テスト観点の違い

結合テストでは主に機能面での連携に焦点を当てますが、システムテストでは機能要件に加えて、非機能要件(性能、セキュリティ、使いやすさなど)の検証も重要な位置を占めます。

受け入れテストとの違い

システムテストと受け入れテストも、テスト工程の後半に位置するため、その違いを理解することが重要です。

実施主体の違い

システムテストは通常、開発ベンダーやテスト専門チームによって実施されます。一方、受け入れテストは発注者(クライアント)自身が主体となって行うことが一般的です。

テスト目的の違い

システムテストの目的は、システムが技術的な要件を満たしているかを検証することです。

受け入れテストの目的は、発注者の立場からシステムが業務要件を満たしているか、実際の業務で使用可能かを判断することです。受け入れテストは最終的な「合格・不合格」の判定を行うテストと言えます。

テスト内容の違い

システムテストでは、網羅的かつ詳細なテストケースに基づいて検証を行いますが、受け入れテストでは、業務上重要なシナリオや代表的なユースケースに基づいたテストが中心となります。

システムテストの観点と非機能要件

システムテストでは、機能要件の検証だけでなく、非機能要件の検証も重要です。非機能要件とは、システムがどのように動作するかに関する要件であり、以下のような観点があります。

非機能要件の重要性

非機能要件は、システムの品質を大きく左右する要素です。機能が正しく動作していても、非機能要件が満たされていなければ、ユーザーにとって使いづらいシステムになってしまいます。

例えば、オンラインショッピングサイトでは、商品検索や購入手続きの機能が正しく動作していても、アクセスが集中した際にレスポンスが著しく低下するようでは、ビジネス機会の損失につながります。

可用性と性能・拡張性

可用性テスト

可用性テストでは、システムが継続的に利用可能かどうかを検証します。具体的には、以下のような観点でテストを行います。

– システムの稼働時間(アップタイム)

– 障害発生時の復旧時間

– 冗長構成の有効性

– バックアップとリストアの機能

可用性テストでは、計画的なシステム停止や障害を模擬し、復旧手順が適切に機能するかを確認します。

性能テスト

性能テストでは、システムのレスポンス時間やスループットなどを測定し、要件を満たしているかを検証します。以下のようなテストが含まれます。

– 負荷テスト:通常の負荷下でのパフォーマンス測定

– ストレステスト:極端な負荷をかけた際の挙動確認

– 耐久テスト:長時間の連続運用での安定性確認

拡張性テスト

拡張性テストでは、将来的なシステム拡張に対応できるかを検証します。例えば、ユーザー数の増加や取引量の増加に対して、ハードウェアのスケールアップやスケールアウトが可能かを確認します。

運用・保守性と移行性

運用・保守性テスト

運用・保守性テストでは、システムの日常的な運用や保守が容易に行えるかを検証します。以下のような観点が含まれます。

– 監視機能の有効性

– ログ出力の適切さ

– バッチ処理の実行管理

– メンテナンス作業の容易さ

運用・保守性は、システム導入後の長期的なコストに大きく影響するため、十分な検証が必要です。

移行性テスト

移行性テストでは、既存システムからの移行が適切に行えるかを検証します。データ移行、システム切り替え、並行運用などの観点でテストを行います。

特に重要なのは、移行時のデータ整合性の確保と、業務への影響を最小限に抑えるための手順確認です。

セキュリティとシステム環境

セキュリティテスト

セキュリティテストでは、システムが適切なセキュリティ対策を備えているかを検証します。以下のようなテストが含まれます。

– 認証・認可機能の検証

– 脆弱性スキャン

– ペネトレーションテスト(侵入テスト)

– 暗号化機能の検証

近年、サイバーセキュリティの重要性が高まっており、セキュリティテストはシステムテストの中でも特に重視されるべき項目です。

システム環境テスト

システム環境テストでは、様々なハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク環境での動作を検証します。特に、以下のような観点が重要です。

– 対応ブラウザやデバイスでの動作確認

– ネットワーク環境(帯域、遅延など)の影響確認

– 外部システムとの連携確認

システムテストの実施プロセス

システムテストを効果的に実施するためには、適切なプロセスに従って進めることが重要です。

テスト計画と準備

テスト計画の立案

テスト計画では、以下の項目を明確にします。

– テスト目的と範囲

– テスト環境と必要なリソース

– テストスケジュールと担当者

– テスト基準(合格・不合格の判定基準)

テスト計画は、プロジェクト関係者間で共有し、合意を得ておくことが重要です。

テストケースの設計

テストケースの設計では、システムの要件に基づいて、検証すべき項目をリストアップします。効果的なテストケースを設計するためには、以下のポイントを考慮します。

– 要件との対応関係の明確化

– 正常系と異常系の両方をカバー

– テストの優先順位付け

– テスト実行手順と期待結果の明確化

テスト環境の構築

テスト環境の構築では、本番環境に近い環境を用意します。これには、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、テストデータなどが含まれます。

テストデータは、実際の業務データに近いものを用意することが重要です。ただし、個人情報などの機密データを扱う場合は、適切に匿名化・マスキングを行う必要があります。

テスト実行と進捗管理

テスト実行の手順

テスト実行では、以下の手順で進めます。

1. テスト環境の準備確認

2. テストケースに沿った操作実行

3. 結果の記録と評価

4. 不具合発見時の報告と追跡

テスト実行は、テストケースに沿って体系的に行うことが重要です。

進捗管理と報告

テストの進捗管理では、以下の指標を追跡します。

– テストケース実施率

– 不具合検出数と解決数

– 重大度別の不具合状況

– 残存リスクの評価

定期的な進捗報告を行い、プロジェクト関係者と状況を共有することが重要です。

不具合管理

不具合が発見された場合は、以下の情報を記録します。

– 不具合の内容と再現手順

– 発生環境と条件

– 重大度と優先度

– 対応状況と修正結果

不具合管理ツールを活用し、修正から再テストまでのサイクルを効率的に回すことが重要です。

システムテスト計画書の作成ポイント

システムテスト計画書は、テスト活動の指針となる重要なドキュメントです。効果的なテスト計画書を作成するためのポイントを解説します。

テスト方針と体制

テスト方針の明確化

テスト方針では、以下の項目を明確にします。

– テストの目的と優先順位

– テスト対象範囲と除外範囲

– テスト戦略(テスト技法の選定)

– 品質基準と受け入れ基準

テスト方針は、プロジェクトの目標や制約に合わせて設定することが重要です。

テスト体制の構築

テスト体制では、以下の役割と責任を明確にします。

– テストマネージャー:テスト全体の管理・調整

– テストリーダー:テスト実行の指揮

– テストエンジニア:テスト設計・実行

– 開発チーム:不具合修正対応

また、開発チームとテストチームの連携方法や、エスカレーションルートも明確にしておくことが重要です。

スケジュールと環境構築

テストスケジュールの立案

テストスケジュールでは、以下の項目を計画します。

– テスト準備期間

– テスト実行期間

– 不具合修正とリグレッションテストの期間

– マイルストーンと進捗確認ポイント

スケジュール立案では、リスクを考慮したバッファも含めることが重要です。

テスト環境の要件定義

テスト環境の要件定義では、以下の項目を明確にします。

– ハードウェア構成

– ソフトウェア構成

– ネットワーク構成

– テストデータの要件

– 外部システム連携の要件

テスト環境は、可能な限り本番環境に近いものを用意することが理想ですが、コストや制約を考慮して適切な環境を設計することが重要です。

各種管理規定

不具合管理規定

不具合管理規定では、以下の項目を定めます。

– 不具合の重大度と優先度の定義

– 不具合報告の手順と書式

– 不具合対応のフロー

– 再テストの基準

変更管理規定

変更管理規定では、テスト期間中の変更(要件変更、仕様変更など)に対する対応方針を定めます。以下の項目が含まれます。

– 変更要求の評価基準

– 変更による影響範囲の分析方法

– 変更承認のプロセス

– テスト計画・テストケースの更新手順

リスク管理規定

リスク管理規定では、テスト実施上のリスクとその対応策を定めます。以下のような項目が含まれます。

– 想定されるリスクの識別

– リスクの評価方法

– リスク対応策

– エスカレーションの基準と手順

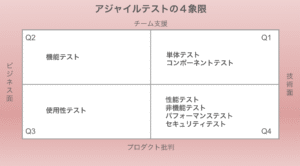

システムテストの種類と選定方法

システムテストには様々な種類があり、プロジェクトの特性や要件に応じて適切なテスト種類を選定することが重要です。

機能テスト

機能テストでは、システムの各機能が要件通りに動作するかを検証します。以下のようなテストが含まれます。

– 正常系テスト:正常な入力での動作確認

– 異常系テスト:エラー処理の確認

– 境界値テスト:入力値の境界での動作確認

– 組み合わせテスト:複数条件の組み合わせでの確認

非機能テスト

非機能テストでは、システムの品質特性を検証します。以下のようなテストが含まれます。

– 性能テスト:レスポンス時間、スループットの確認

– 負荷テスト:高負荷時の動作確認

– セキュリティテスト:脆弱性の確認

– 使いやすさテスト:操作性の確認

テスト種類の選定方法

テスト種類の選定では、以下の観点を考慮します。

– システムの特性と重要機能

– 想定されるリスク

– プロジェクトの制約(時間、コスト、リソース)

– 過去の類似プロジェクトでの経験

リスクベースのアプローチを採用し、リスクの高い領域に重点的にテストリソースを配分することが効果的です。

以上、システムテストの概要から実施方法、計画書の作成ポイントまでを解説しました。システムテストは、システム品質を確保するための重要な工程です。適切な計画と実行により、高品質なシステムの提供を目指しましょう。